在全球化浪潮的推动下,越南作为一个新兴的制造业中心,已成为世界许多知名品牌的代工天堂。在中国市场上,越南制造的产品日益普及,其中,香烟产品尤其引人注目。然而,伴随着这股代工潮的,是一场关于“咬文嚼字”的文化与市场之战。

越南香烟“咬文嚼字”现象的起源

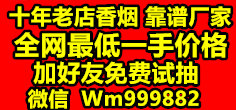

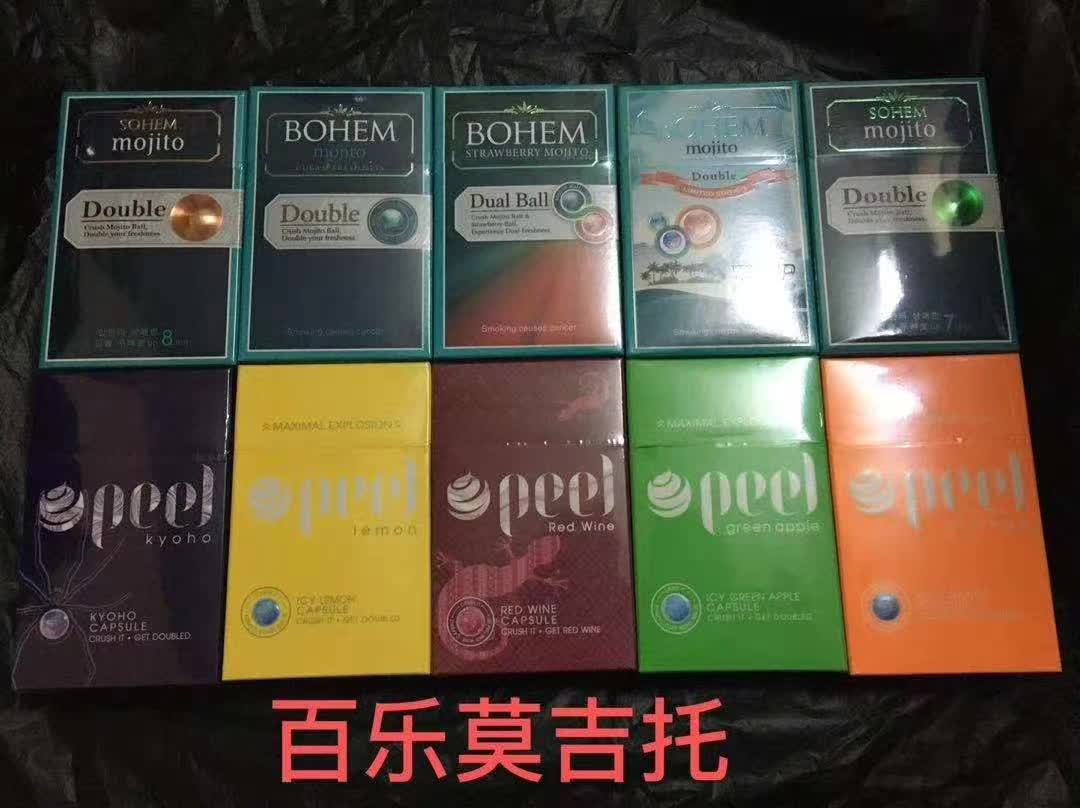

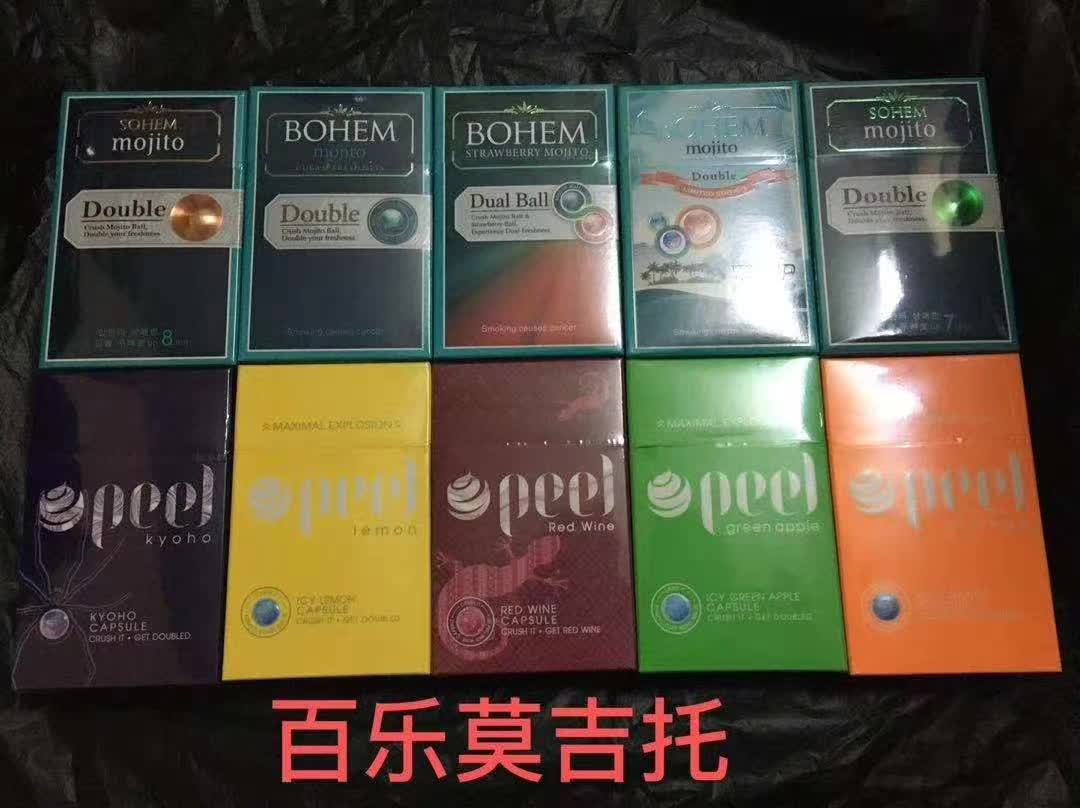

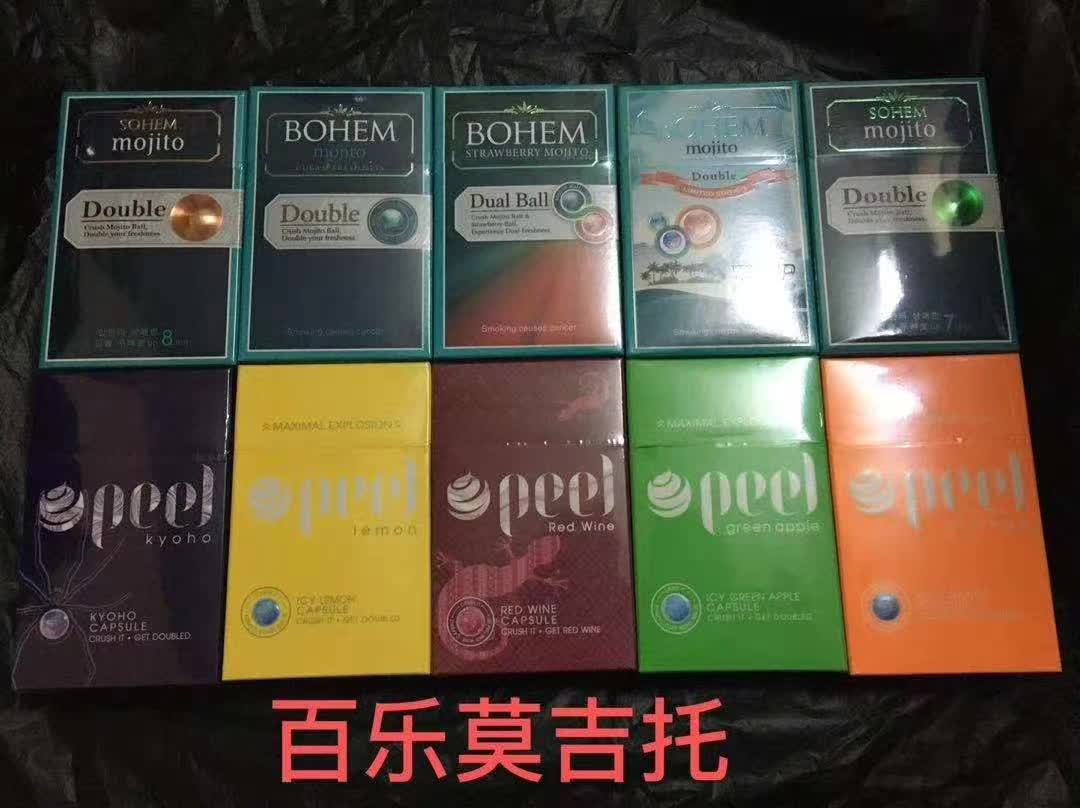

越南香烟的代工产业兴起,可以追溯到上世纪末。随着一些跨国烟草巨头将生产线搬到劳动力成本更低的地区,越南一跃成为代工行业的宠儿。伴随而来的是一系列关于产品包装、商标设计和市场推广的挑战。

这些洋品牌香烟进入中国市场时,很多都会面临“咬文嚼字”的尴尬局面。所谓“咬文嚼字”,就是在产品包装及广告文案中,存在着因翻译不当、文化差异或对中国市场理解不深导致的语言问题。这些问题不仅影响了品牌形象,也让产品在消费者中的认知度和接受度大打折扣。

文化差异与翻译的碰撞

语言不仅是一种交流工具,更是文化的一部分。品牌在越南代工出来的产品,进入中国市场时,往往需要进行本地化处理。然而,这种本地化并不止于简单的语言翻译,而是需要深刻理解目标市场的文化习惯、消费心理和社会背景。

例如,一些越南代工的香烟品牌在产品包装上使用的中文,有时会出现生硬的直译或词不达意的广告词。这种“咬文嚼字”的现象,除了让本地消费者感到误解,还可能引发口诛笔伐,影响品牌形象。

业内人士指出,越南与中国虽同属东南亚文化圈,但在语言表达和文化内涵上仍存在显著差异。尤其是一些关于健康警示的信息,翻译不精准会引发不必要的误解。

品牌忠诚度的挑战

对于香烟这样的消费品来说,品牌忠诚度至关重要。然而,当产品在进入中国市场遭遇语言和文化壁垒时,无疑给品牌培养消费者忠诚度带来了额外的障碍。

一位来自北京的消费者李先生表示,他曾购买过某款越南代工的外国香烟,虽然价格合理且包装精美,但包装上的中文警告语句晦涩难懂。这让他质疑产品的质量和企业的态度,最终选择放弃购买。

这样的案例并不鲜见,也成为越南代工厂及其品牌合作方在拓展中国市场时必须面对的现实问题。

应对策略:从文化本地化到精准翻译

为了破解“咬文嚼字”的难题,不少跨国公司开始重视语言翻译的精准化和文化的深度融合。在市场推广的资料和广告语上,借助当地语言专家和文化顾问进行指导,成为常见做法。

一家在越南设厂的国外品牌表示,他们已经不止一次收到关于产品语言问题的反馈,因此特别成立了一个专门的小组,负责各个市场的产品包装设计和广告推广词汇的审核。这不仅有助于避免语言错误,还能通过通俗易懂的表达方式更好地传达品牌理念及产品特色。

同时,这些公司也开始与本地文化机构合作,开展文化交流活动,以便更好地了解中国复杂多样的市场环境,从而在产品设计与推广策略上进行相应的调整。

借鉴国际市场的经验

除了依靠本地化策略,越南代工厂也在积极借鉴其他国家进入中国市场的成功经验。通过研究消费者行为、参与行业交流会等方式,他们获得了一系列可以指导本地化营销的有价值的洞见。

一些品牌选择在产品投放前先进行小范围的市场测试,收集消费者的反馈,然后再进入大规模推广阶段。这种做法不仅能在初期阶段识别潜在问题,也能降低语言和文化导致的传播风险。

此外,企业越来越重视消费者的直接反馈。通过社交媒体、问卷调查和线下互动等方式,品牌能够获取即时的市场反应,并据此对产品和营销策略进行及时调整。

未来展望

在全球经济一体化的今天,跨国品牌要想在中国这样一个复杂多变的市场站稳脚跟,不仅需要领先的技术和优质的产品,还必须灵活应对语言和文化的差异。在越南代工香烟的案例中,我们看到了一种融合与创新的趋势。随着市场竞争的加剧和消费者要求的提高,未来的香烟市场,无论是代工产品还是本土品牌,都必将面临更为严峻的考验与机遇。